第4回連載 「根無し草になった金融業の繁栄に迫るたそがれ」1/7

アメリカ金融業界の地位は雇用でも付加価値額でも異常に高い

さて、過去3回の連載の中で、経済を牽引する産業が製造業からサービス業に移行する過程で、金融業が経済全体に占める地位は下がっていて当然なのに、なぜかアメリカでは上がっていたという事実を指摘してきた。本来なら縮小していなければならない金融業が肥大化しつづけていることが、1990年代以降次々に金融危機が勃発している最大の理由なのではないだろうか。

まず次のグラフをご覧いただきたい。1850年という、まだ南北戦争も始まっていなかった時代から現代にいたるアメリカのさまざまな産業の雇用人口シェアを、一望のもとに眺め渡すことのできるおもしろいデータだ。

なんといってもいちばん視覚に訴えるインパクトが大きいのは、このグラフでは農業に代表させている農林水産業、つまり第1次産業の雇用人口の激減ぶりだろう。1850年には全雇用人口の約6割を占めていたのに、直近の2015年では約3%に落ちていて、55.9ポイントも下がっている。次に減少幅が大きかった製造業は、一見するとわずか3.6ポイントの減少に過ぎないが、そこには壮大なドラマが秘められている。

1850年の時点ですでに雇用人口の約13%を抱えていた製造業は、アメリカで2番目に大勢の人を雇っている産業だった。その後、1930年代大不況を準備することとなった「咆哮する」1920年代に農林水産業を抜いて首位に躍り出て、1980年代半ばに商業(卸売小売)にトップを譲るまでの半世紀以上にわたって、アメリカで最大の雇用人口を擁する産業だったのだ。現在では、教育にもヘルスケアにも抜かれて、雇用人口第4位に転落しているはずだ。

そこで不思議なのが、いちばん下に描かれている金融サービス業の雇用人口の動向だ。金融市場最大の使命は、設備投資競争に莫大な資金を必要とする重厚長大型製造業大手各社の資金調達を円滑に行うことにある。だから、製造業の地位低下とともに、金融サービス業のシェアも低下するはずなのに、むしろ製造業の地盤沈下が目立つようになった1990年代からシェアは上昇している。全期間を通じての増加幅は5.9ポイントと小幅に見えるが、1850年には目に入らないほど小さく、1900年でもまだ1%前後だったことを考えれば、大変な激増だ。

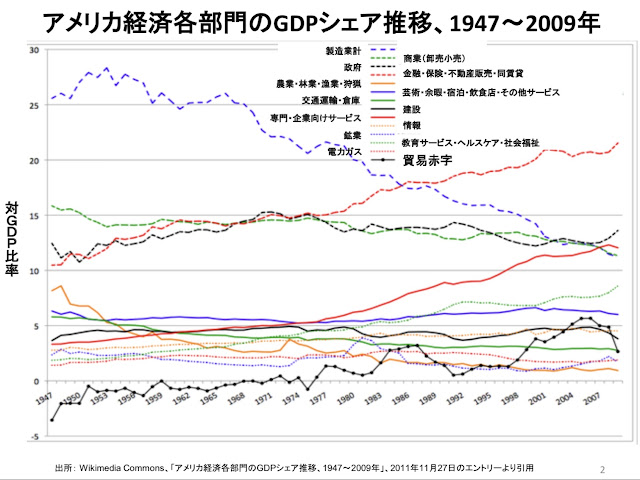

この違和感は、GDPに占める各産業の付加価値額シェアの変遷を見ると、さらに高まる。ようするに、国民全体が生み出す富の中で各産業がどのくらいの貢献をしていたかということだ。前のグラフに比べればかなり短くなるが、それでも第二次世界大戦直後から2009年までの60年あまりにわたる各産業付加価値額の対GDPシェアの変遷を描いたのが、次のグラフだ。

国全体で生み出す富に占めるシェアとなると、製造業の凋落は雇用人口以上に顕著になっている。1950年代初めには28%で断トツだったものが、直近ではわずか12%程度だ。また、農林水産業(第1次産業)のシェアにいたっては、戦後すぐの8%から直近の約2%へとたった4分の1になっている。

一方、金融業・保険業・不動産業が生み出す付加価値のシェアは、製造業が失った分をほぼ埋め合わせるほど大幅に上がっている。この3業種をまとめてFinance・Insurance・Real Estate の頭文字からFIREと呼ばれることもあるのだが、まるで火事場泥棒でもしたのかと思わせるような伸び方だ。第二次世界大戦直後の約10.5%から2009年の約21%へと文字通り倍増している。

さらに、伸び率が高かったのは、専門・企業向けサービスだ。この分野は、弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、司法書士、弁理士など、いわゆる「士(さむらい)」商売をしている人たち中心だ。もうひとつのグループは、経営コンサルタント、証券アナリスト、フィナンシャルプランナーといった、横文字で呼ばれることの多い職種群だ。

漢字で士を名乗れるか、名乗れないかにはけっこう大きな意味がある。だいたいにおいて、士を名乗れる職種は、かなり厳格な資格を要求され、そのための国家試験をパスしなければならないことになっている。そこまでは同じだが、日本では訴訟などで原告や被告を代理する資格を持つ弁護士、契約の適法性を保証する司法書士、特許・商標などの権利関係を担当する弁理士と、分業が進んでいる。

だが、アメリカでは企業や個人の代理をして対外折衝をしたり、法律的な権利を主張したりする業務は、大半が弁護士の領分となっている。たしか小泉内閣のころだったと思うが何回目かの「規制改革」の目玉商品として、「日本もアメリカのように弁護士の人数を増やせば、だれでも気軽に訴訟を起こせるようになって、経済全体が効率化する」というとんでもない主張に依拠して、司法試験のための受験勉強専門の法科大学院なるものをかなりの数新設したことをご記憶の方もいらっしゃるかもしれない。

日本では、依頼人の利益を代弁する資格がアメリカよりはるかに専門ごとに分化していることさえ知らないような人間が言い出したことだと思う。結果は、あれだけきびしい司法試験に合格はしたものの、まったく仕事がないという高学歴就職浪人を増やしただけだった。

横文字の職種は、一応業界団体が資格らしきものを認定しているが、それでなんらかの特別な権利を獲得しているわけではない、いわゆる「なんちゃって」資格の持ち主が大部分だ。たとえば証券アナリスト資格の保有者は、公認会計士ほどくわしくはないが一応簿記も習っているし、経済学の初歩も習っている程度のことで、証券会社や投資顧問会社でアナリストとして仕事をするためにはこうした資格が必要不可欠だ、というほどの権威があるわけではない。

証券会社、銀行、信託銀行、投資顧問会社に勤めるフィナンシャルプランナーにいたっては、もっともらしい肩書きで自社の金融商品に箔を付けるためだけに存在すると言ってもいい。というわけで、あまり社会全体に有益な仕事をしているとも思えない人たちも相当数混じっている専門・企業向けサービスの全雇用者人口に占めるシェアが、アメリカでは戦後すぐの3%強から、2009年の約12.5%までほぼ4倍増となっている。そして、FIREと専門・企業向けサービスの伸びを足し合わせると、製造業と第1次産業が失ったシェアをほぼ全部この2部門で奪っていたことがわかる。

このグラフでおもしろいのは、いちばん下のほうに貿易収支を、赤字がプラス、黒字はマイナスとして組み入れているところだ。農林水産業や製造業といった具体的にモノをつくっている産業が振るわなくなるに連れて、貿易収支は黒字から赤字に転換し、その赤字が拡大する。だが、国民経済の中でのモノづくりの地位低下と無縁に、というよりはむしろ第1次産業、第2次産業のシェアを食って伸びてきたのが、FIRE3業種であり、専門・企業向けサービスだったことがわかる。

アメリカ経済における貿易赤字体質が定着したのも、1971年のニクソン大統領(当時)による「米ドルの金兌換停止」宣言に始まり、1979年の二度目の原油価格暴騰に終わった1970年代のことだった。貿易赤字を累積しながら経済成長を続けている国は、「豊かな生活」を借金で賄っている国だ。貸し手側の国々がおとなしく貸しつづけてくれるうちはいいが、「貴国に借りたカネを返す能力があるとは思えない。今すぐ耳を揃えて返していただきましょう」と言われたら、突然貧しくなる可能性が高い。

今までのところ、ソ連東欧圏による共産化の脅威、イスラム圏によるジハード(聖戦)の脅威、そしてロシアの脅威といった「仮想敵国」を次々に持ち出して、「我々が世界最強の軍事力で守ってやらなかったら、いつ国ごと乗っ取られるかわからないじゃないか。我々が守ってやっているからこそ、豊かな暮らしができるのだ。おとなしく貸しつづけていろ」という脅迫が通用していた。

だが、国民経済全体として金融業依存度を高めているアメリカは、本来であれば「自由主義陣営にとって最大の脅威」であるはずの中国を正面切って脅威と批判することができない。次回にくわしく説明するが、中国から借りたカネを中国に又貸しすることで金融業界がボロ儲けをしているからだ。この状態が続くかぎり、正面切って「中国脅威論」を唱えることができないのが弱みだ。したがって、この「用心棒国家」論の説得力も激減している。

次回 2. アメリカ金融業界の打ち出の小槌は資源浪費型の中国経済 11/11更新

コメント